僕の書いた過去のエントリーの中で『ダニング=クルーガー効果』について書いたものがあり、おかげさまで結構なアクセスをいただいております。「完全に理解した」という漫画のミームと重ねたエントリーでなかなか気に入っています。

さて夏休みのある日、僕自身が若い頃に作った曲を聴いたり若い時に書いた短編小説を読み返したりしていました。その時に「なんでこの頃はこんなにスラスラと作れたんだろう?」って思ったんですよ。僕はアマチュアでその創作でお金を得ている訳ではないですし、それからコンスタントに曲を作ったり小説を書いたわけでは無いですが、音楽理論や演奏技術は勉強や練習をしたから今の方があると思いますし、小説も結構読んだつもりです。

その時にふと「これって僕だけじゃ無いよな……」って思ったんです。

僕は夜にお酒を飲みながら僕が高校時代に流行った音楽を聴いたりして過ごしているのですが、「なんでこんなにすごい曲があの時代に!」とか「歌詞が現代でも全く通用するというか、現代を預言しているのでは?」っていう曲が結構あるんですよ。音楽に関してはコンピューターを駆使して多重録音とかの技術は当時からありましたがとても高価で性能は低かったはずです。

でもそれらの曲ってデビュー作だったりデビューしてから1年とか2年で発表されたりしているので実際にその人たちもまだまだ若い頃(少なくとも20代前半)にそういう曲を作っているはずなんです。

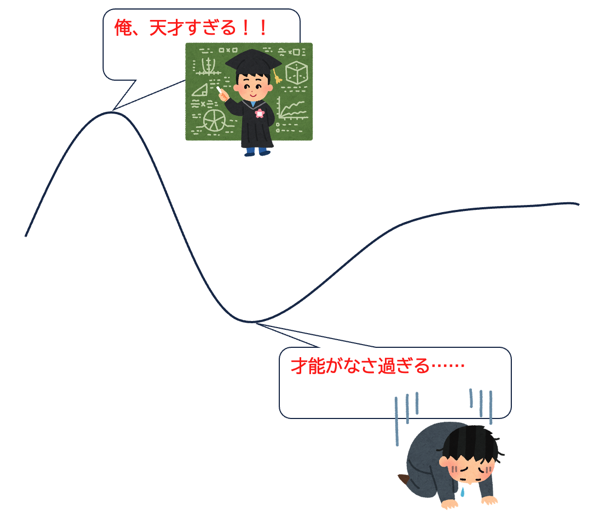

他エントリーで書いた『ダニング=クルーガー効果』って完全に理解したと思ったけれど実は全然入り口で「自分はその世界を全然知っていない事がわかってしまった」というグラフで急降下後に緩やかに知識・経験がついて浮上していくというものです。

ダニング=クルーガー効果

このグラフは実に理にかなっており、例えばガートナーという会社が毎年出しているハイプ曲線(ハイプサイクルとも言います)という曲線もこのダニング=クルーガーと同じ曲線で、今ネットやニュースでやっている色々な技術をこの曲線にマッピングするというものです。この曲線、「過度な期待」とか「失望期」とかのポイントがあり、ほとんどの技術は「なんだったんだ、あれは」で終わってしまうことが多いですが無事「円熟期」になると世の中の技術として定着するという物です。

(似たようなものにキャズム曲線というのもあります)

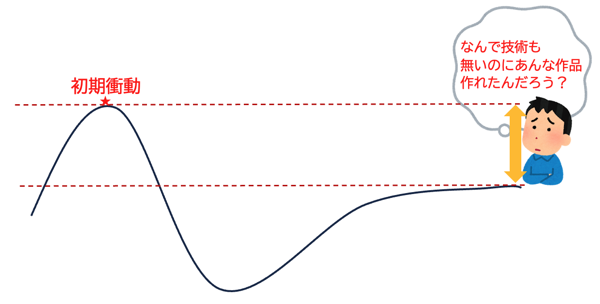

さて、このダニング=クルーガーの曲線をアーティストやクリエイターに当てはめてみると、恐らくですが「完全に理解した」という点が”初期衝動”の頂点に達しているのでは無いかな?と思うのです。やる気もあるし「自分は凄い!」と思いながら作っている時期ですね。

この後、現実を知って急降下。場合によってはそこで引退となる人が多いと思います。井の中の蛙状態。

そこで引退せずに経験を積んで無事熟成、いわゆるベテランになるとコンスタントに質の良い作品が作れるようになるかもしれません。でも、”初期衝動”地点のような作品はもう作れないんじゃ無いかな?と。

あの頃の作品が作れない!

経験や知識は圧倒的に乏しかった時代の作品が作れない?……と思われるかもしれませんが、世の中で物を作るときは、世間体や「こうあるべきだ」という知識が逆に足枷になってしまう事もあるからではないか?と思うんです。特にアーティストやクリエイターとしては「売れなくては!」という駆け出し時期とは別に、大御所と呼ばれる人は作品は求められるけれど「期待を裏切るような変な冒険はやめてくれ」と言われているのかもしれません。下手すると「晩年を汚す」パターンもありますし。そこまで大御所になると彼らだけじゃなくてスタッフやファンを含め背負うものが大きくなりすぎるのでしょう。

僕も初期衝動の地点でピアノで曲を作ったのですけれど頭に浮かんでから15分位で出来ましたし(俗にいう”降ってきた”って奴です)、今思っても「なんでこんなコード進行を自分は思いついたのだ?」なんて思ってしまいます。今では理論で当時の曲を理解する事は出来るんですけれど、今思っても当時の僕にはそんな音楽理論なんて無かったですから……。

初期衝動はその分野において一生に一度のチャンスなのかもしれません。また年齢を重ねるにつれ世間体が頭をチラつき思い通りのものが作れないかもしれません。って事で若いうちに何かを作ろうと思った時は「まずはお作法を勉強してから」よりも「取り合えず作ってみる!」をやってみるのも知れません。友人に発表してコテンパンに批評されるのも早い方が修正できますしね!レッツ創作!